糖尿病の主な原因

糖尿病の原因として、元来日本人はインスリンの分泌量が少ないことが知られていて、近年の生活習慣の近代化(自動車の普及やデスクワーク、油脂分の多い食事など)が急速に糖尿病を増やしたといわれています。特に以下の要素が重要です。

- 腹部肥満(特に内臓脂肪の増加がインスリン抵抗性を引き起こす)

- 座っている時間が長い(消費カロリーが少なく筋力低下、インスリン抵抗性増大)

- 食べ過ぎや偏った食生活(特に脂質や糖質の過剰摂取)

- 過度の飲酒(アルコール自体のカロリーに加えて、食欲増進作用もある)

糖尿病

特に、次のような方は糖尿病の検査をお勧めします。

当院では、当日に高血糖の評価、糖尿病の場合は合併症の検査、治療を実施しています。

糖尿病は、慢性的な高血糖状態になり、放置すると合併症を高率に引き起こすとても怖い病気です。主に1型糖尿病と2型糖尿病に分類されますが、日本では2型糖尿病が圧倒的に多く、代表的な生活習慣病の一つです。2型糖尿病は、遺伝因子と生活習慣を基盤として、血糖値を下げるインスリンの分泌不足や、インスリンの働きが悪くなることが原因で起こります。肥満、過食、運動不足、ストレスといった生活習慣の乱れが発症に深く関係しています。

糖尿病を放置すると高血糖により血管が障害を受け、身体中の様々な臓器に影響を及ぼします。特に細小血管が集中する臓器である神経・目・腎臓が影響をうけ、「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」である三大合併症を引き起こします。

さらに動脈硬化により、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった命にかかわる病気のリスクも高めます。糖尿病治療の目標とされているのは、これら合併症の予防と進行抑制、生活習慣の改善を通して“糖尿病で寿命を縮めない”・“QOL(生活の質)が低くならない”ようにすることです。当院ではできるだけ早く血糖値の状態、合併症の評価をして、必要な対応をご提案するようにしていますので、糖尿病が気になっている方はご相談ください。

糖尿病の原因として、元来日本人はインスリンの分泌量が少ないことが知られていて、近年の生活習慣の近代化(自動車の普及やデスクワーク、油脂分の多い食事など)が急速に糖尿病を増やしたといわれています。特に以下の要素が重要です。

これらの要素が積み重なることで、インスリンの働きが悪化し、血糖値が持続的に高い状態となり、糖尿病が発症・進行してしまいます。

糖尿病は血糖値が高くてもしばらくの間はほとんど自覚症状がありませんが、放置していると徐々に症状が現れてきます。よくみられる症状には、喉の渇き、夜間尿、疲れやすさ、体重減少などがあります。特にのどの渇きや尿の量・回数の増加・体重減少はかなり血糖値が高いときにみられる症状です。また、疲労感が抜けにくくなったり、食後の眠気の場合も注意が必要です。そのほかにも、足のしびれや痛み、むくみ、傷の治りが遅いなどの症状が現れることもあります。

次の項目に心当たりのある方は、一度糖尿病専門医の診察を受けることをおすすめします。

糖尿病は自覚症状が現れにくい病気です。しかし、だからといって放置したままにすると、糖尿病合併症が確実に進行し、QOLを大きく損ねてしまいます。糖尿病合併症は細小血管障害と大血管障害の大きく二つに分かれます。細小血管障害は細い血管が傷つけられて生じるもので、糖尿病神経障害・糖尿病網膜症・糖尿病腎症の三つが挙げられます。

大血管障害は、比較的太い血管が傷つけられる(動脈硬化が起こる)ことで、それにつながる臓器に障害を起こしてしまう合併症です。動脈硬化が進行し、心臓の血管(冠動脈)が詰まると狭心症や心筋梗塞を、脳の血管が詰まると脳梗塞を引き起こします。また高血圧・脂質異常症といった生活習慣病を同時に持っていると、大血管障害の進行リスクはさらに高まります。

糖尿病神経障害は、無症状の方を含めると、糖尿病症例の約4割にみられる高頻度の合併症です。進行すると足の異常感覚(痛みやしびれ)、足切断、自律神経障害による頑固な便秘・下痢、致死性の不整脈などの原因となります。感覚神経障害では触った感触・痛み・温度感覚がみられ、自律神経障害では起立性調節障害や腸管・排尿機能に影響します。

当院では、DPN check(足の感覚神経を定量評価します)、CVR-R(自律神経障害の評価ができます)を定期的に実施し、早期の診断、治療を目指しています。感覚神経障害では(手)足先や足の裏の感覚低下・しびれや痛み、温度感覚の低下がおこります。自律神経障害では頑固な下痢や便秘、立ちくらみ、不整脈、発汗異常による皮膚の乾燥、足先の微小循環障害、勃起不全など幅広い症状を引き起こします。稀に顔面の神経麻痺も起こります(ベル麻痺)。

糖尿病神経障害が進行すると、感覚が鈍くなって足に傷(火傷)を負っても症状が軽い(もしくは気づかない)ことがあり、それほど重症とは思わずに普段通り生活をされている方もいます。また、糖尿病では動脈硬化症や自律神経障害による足先の血流が低下していることも多く、その場合は傷の回復が遅くなります。さらに細菌感染を起こすと、場合によっては回復不能な状態(壊疽)となり足の指や足そのものの切断を余儀なくされることもあります。

そうならないためにも、糖尿病神経障害を早期に発見して生活習慣の見直しや早期治療をすることが重要です。また、神経障害を進行させる原因に、高血糖に加えて、糖尿病歴の長さ、高血圧症、脂質異常症、喫煙、肥満などが知られています。飲酒をされる方は禁酒が必要です。神経障害があるといわれた方や足のしびれがあり不安な方は、当院にお気軽にご相談ください。

網膜症は、光を刺激として受け取り脳の視神経へ伝達する、カメラのフィルムのような働きをしている網膜内の細い血管が障害されることで進行します。日本における失明の原因で最も多いのは緑内障(失明の40%)、2位は網膜色素変性症で13%、糖尿病網膜症は10%と報告されており、依然として糖尿病が原因で失明する方が多いのが現状です。

当院では眼底カメラ(無散瞳なので車の運転を気にせずできます)を定期的に実施しています。糖尿病と診断された際には、糖尿病網膜症以外の緑内障など評価も重要ですので、眼科での検査をお勧めしています。高血糖の状態が長く続くと網膜の細い血管に障害が起こり、血管から滲出物が漏出したり、血管が詰まったり、血の巡りが悪くなった場所を代償しようとして新しくできた脆い血管(新生血管)が破けて出血(眼底出血)が起きたりします。

糖尿病網膜症は初期の段階では自覚症状はありませんが、放置すると眼鏡などで矯正ができない視力低下に至ることがあります。これがさらに進行すると網膜で大きな出血を起こし、視力が突然低下したり、場合によっては失明に至ることもあります。糖尿病網膜症を予防するためには、糖尿病の方はきちんとした血糖コントロールを続けながら、症状がなくても定期的に眼底検査を受けることが大切です。さらに血糖と同時に血圧の管理や禁煙なども網膜症の進展予防には大切です。

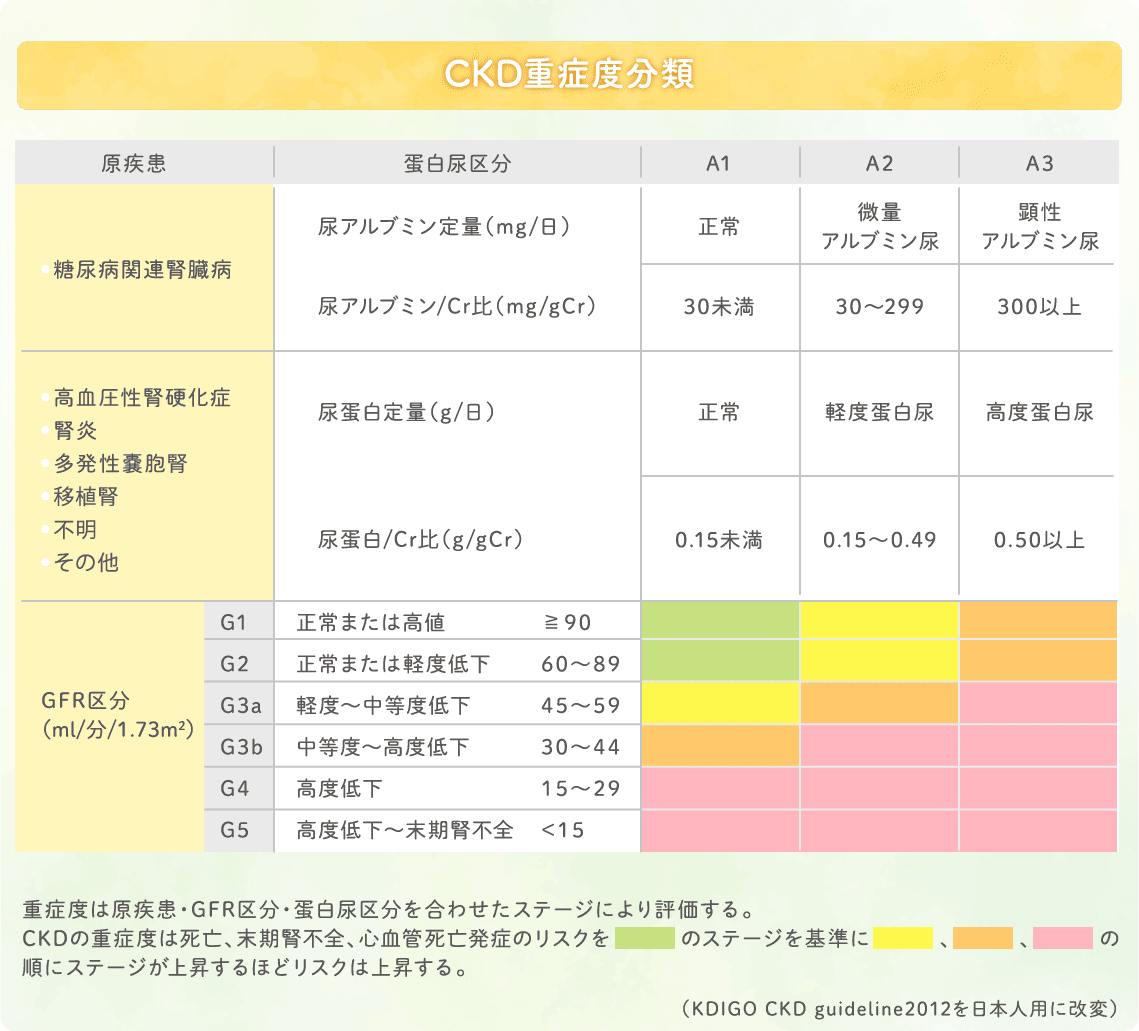

糖尿病性腎症は近年の糖尿病治療環境の改善に伴って、緩やかに減少傾向にありますが、依然として透析療法導入原因の第一位で、糖尿病の方にとって重要な合併症です。ステージは1~5期に分けられ、2期はアルブミン尿期、3期まで進行すると一般的な尿検査でも蛋白尿ありと判定されます。さらに進行した4期では血液検査で血清クレアチニン(筋肉の代謝産物)が上昇し始め、5期は腎臓機能が低下し体から余分な水分・老廃物を排泄できないため血液透析が必要になります。3期になると2期に戻るのがとても大変になってしまいます。

腎症は、老廃物をろ過する糸球体への過剰な負担や腎組織での炎症などにより、糸球体(ネフロン)の構造変化をもたらすうえに、ネフロンは日に日に減少することで、尿蛋白の漏出や老廃物や体液の貯留が起こり、腎臓の機能が低下していきます。また、血液ろ過が不十分になると、血液が通過する全身の血管障害の発症率も高くなることが知られています。

糖尿病腎症を予防するためには、血糖コントロールを続けながら、症状がなくても定期的に尿検査、血清クレアチニンの検査を受けることが重要です。さらに血糖と同時に血圧の管理・体重管理・日に食塩6g未満・禁煙なども大切になります。

当院では、尿中アルブミンを定期的に測定することで、早期に腎臓の状態を把握するようにしています。尿蛋白が認められた場合には、進行の速度を抑えられるように食生活の見直しをする必要があります。尿蛋白が高度な場合には、これまでの食事内容から、蛋白摂取量を抑えた蛋白制限食にする必要があります。この状態を放置すると、尿蛋白増加・腎臓機能低下が進行し、最終的には老廃物を体外に排出できない腎不全(腎機能の高度な低下)へと進行し、人工透析の必要性に迫られることもあります。足のむくみや尿蛋白が気になる方は、当院にお気軽にご相談ください。

TOP